医療専門家の方へ

原発性胆汁性胆管炎(PBC)

1.定義

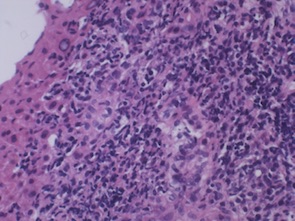

原発性胆汁性胆管炎(Primary biliary cholangitis: PBC、旧称:原発性胆汁性肝硬変、primary biliary cirrhosis)は、中年以降の女性に好発する慢性進行性の胆汁うっ滞性肝疾患である。病理組織学的には慢性非化膿性破壊性胆管炎(chronic non-suppurative destructive cholangitis: CNSDC)(図1)と肉芽腫の形成を特徴とし、胆管上皮細胞の変性・壊死によって肝内小型胆管が破壊され消失することにより、慢性進行性の胆汁うっ滞を呈する。自己抗体の一つである抗ミトコンドリア抗体(Anti-mitochondrial antibody: AMA)が90%以上の症例で検出され、診断的意義が高い。臨床的には胆汁うっ滞に伴うそう痒感が特徴的である。ウルソデオキシコール酸(ursodeoxycholic acid; UDCA)が第一選択薬であり、およそ70%の症例ではUDCAが奏功し、長期予後も良好である。しかし無治療例、あるいは治療が行われても反応不良な症例では、胆汁うっ滞に伴い肝実質細胞の破壊と線維化を生じ、究極的には肝硬変から肝不全を呈し、肝移植を行わないと救命できない。また、シェーグレン症候群、慢性甲状腺炎、関節リウマチなど、種々の自己免疫性疾患を合併することが多い。

図1.慢性非化膿性破壊性胆管炎

図1.慢性非化膿性破壊性胆管炎

2.疫学

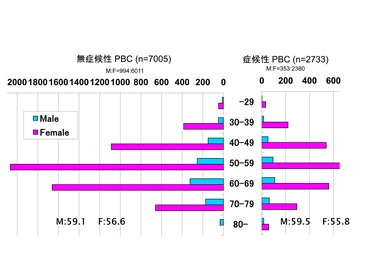

2018年に厚生労働省「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班(以下、厚労省研究班)が行った全国疫学調査によると、全国のPBC患者数は推定約37,000名、人口10万人当たりの有病率は33.8であった。2004年に行った全国疫学調査では有病率11.6であり、14年間でおよそ3倍に増加し、ほぼ欧米並みとなっている。男女比は2004年に約1:7であったが2018年には約1:4.3であり、相対的に男性患者が増加している。この疫学調査とは別に厚労省研究班がほぼ3年毎に行っている全国調査では、好発年齢は女性50歳代、男性60歳代となっている(図2)。

図2.PBCの診断時年齢分布

図2.PBCの診断時年齢分布

3.病因・病態

発症の原因はまだ不明であるが、自己抗体であるAMAが特異的かつ高率に検出されること、慢性甲状腺炎やシェーグレン症候群等の自己免疫性疾患をしばしば合併することから、胆管障害の機序として自己免疫学的機序が想定されている。組織学的にも、門脈域、特に障害胆管周囲には高度の単核球浸潤がみられ、胆管上皮細胞層にも単核球細胞浸潤がみられる。免疫組織学的に浸潤細胞はT細胞優位であり、小葉間胆管上皮細胞表面にはHLAクラスII抗原の異所性発現が存在し、小葉間胆管上皮細胞表面にはクラスI抗原の発現が増強しているなど、胆管障害機序には免疫学的機序、とりわけT細胞(細胞傷害性T細胞)が重要な役割を担っていることが想定されている。

PBCの特殊な病態として、抗核抗体陽性・IgG高値など自己免疫性肝炎の病態を併せ持ちALTが高値を呈する病態があり、PBC-AIHオーバーラップなどと称される。副腎皮質ステロイドの投与によりALTの改善が期待できるため、PBCの典型例とは区別して診断する必要がある。

4.症状

病初期は無症状で、健診などたまたま行われた血液検査で肝機能検査異常を指摘されたことが診断の契機となる症例が多い。ただし、注意深く質問すると、初期の段階でもおよそ30%程度の症例が本疾患に特徴的である胆汁うっ滞に基づく皮膚そう痒感を自覚している。PBC患者における皮膚掻痒は通常皮膚病変を伴わず、部位も一定しない。季節や時期によって消退を繰り返す。皮膚掻痒感の存在は患者の生活の質を大きく低下させる可能性があり、加えて指定難病制度に基づく医療費助成の構成要件となるため、診察のたびに患者に確認すべきである。シェーグレン症候群の合併の有無に関わらず、口や眼の乾燥症状を訴える症例も少なくない。特徴的な身体所見として、そう痒感に伴う掻き疵や高脂血症に伴う眼瞼黄色腫がみられる症例もある。通常肝硬変に伴って出現する食道・胃静脈瘤が、肝硬変に進展していない早い段階からみられることもあるので注意が必要である。さらに進行すると、黄疸や腹水、肝性脳症など、肝硬変に伴う症状が出現する。近年ではPBCの生命予後の改善、患者の高齢化に伴い、以前はPBCには稀と考えられていた肝細胞癌が発症することも少なからずみられる。

5.診断

(1)診断基準

日本では厚生省研究班(平成22年度)による診断基準が用いられている(PBCの診療ガイドライン、p9参照)。すなわち、臨床経過・血液検査・画像診断によりウイルス性肝炎、薬物性肝障害、胆石症、悪性疾患など他の原因を除外した上で、(1)胆道系酵素(ALP、γGTP)優位の肝機能検査異常、

(2)血清中AMA陽性、(3)特徴的な肝組織像、以上3点が診断の柱であり、この3点のうち2点が揃えば概ねPBCと診断する。この基準は欧米と同一である。胆道系酵素の慢性的な上昇、およびAMA陽性の所見が揃えば、肝生検は必ずしも必須ではなく、この段階でPBCと診断可能である。しかし、ALT上昇や抗核抗体陽性などAIHとのオーバーラップが疑われる症例やAMA陰性例などの非典型例では肝生検は必須である。また、血清AMAが陽性である一方で肝機能検査異常がなく、ALP、γGTPともに基準値範囲内である症例が稀に存在する。このような症例では肝生検を行う必要はなく、この段階ではPBCと診断するべきではないが、今後ALP・γGTPの上昇を来す可能性があり、定期的な観察が必要である。

(2)重症度分類

最も簡便な重症度分類は症状の有無による無症候性PBC、症候性PBCの分類である。強い皮膚掻痒感や黄疸などを伴う症候性PBCは無症候性PBCに比べて予後が不良であることが示されており、現在「症候性」は厚生労働省により指定難病制度における医療費助成対象要件として採用されている。ただし、前述のように実際には初期のPBC患者もある程度の皮膚掻痒感を自覚しており、このような患者の予後は決して不良ではないことから、重症度分類における「症状」に皮膚掻痒感を含めるかどうかについては今後議論の余地がある。

肝硬変まで進展した症例の肝予備能評価には、血清ビリルビン値をPBCに適した形で修正したChild-Pugh分類が用いられる。肝移植を想定した予後予測にはMayo Clinicの予後予測式、日本肝移植適応研究会の予後予測式、MELDスコアなどが用いられている。

6.鑑別診断

まずは臨床経過・血液検査・画像診断により肝炎ウイルスの関与や、薬物性肝障害、閉塞性黄疸を除外する。ことに悪性疾患や胆石症による胆汁うっ滞・閉塞性黄疸を慎重に除外する必要がある。PBCは慢性の経過をとるため、これらの疾患でよくみるように胆道系酵素が経過とともに右肩上がりで上昇することは稀で、軽度に変動しながら経過することがほとんどである。薬物性肝障害では薬剤の中止により多くの場合肝機能障害は改善する。

慢性胆汁うっ滞性肝疾患として知られる原発性硬化性胆管炎もやはり胆道系酵素は軽度に変動しながら推移するため類似の血液検査結果を呈するが、PBCと異なり大型の胆管が障害されるため、画像検査で胆管拡張がみられること、およびAMAが検出されないことが鑑別上重要である。

また、AMA陰性で抗核抗体のみ陽性となる症例、胆道系酵素よりもトランスアミナーゼ上昇が目立つ症例など、いわゆるAIHオーバーラップを含む非典型的自己免疫性肝疾患では、自己免疫性肝炎との鑑別が問題になる。このような症例では肝生検を行って組織像を入念に観察するとともに、肝臓専門医へのコンサルテーションが必要である。

その他、成人性肝内胆管減少症、移植片対宿主病、肝移植拒絶反応、サルコイドーシスなどが鑑別対象疾患となる場合がある。

7.治療

PBCの治療は、胆汁うっ滞を改善し肝硬変への進行を抑えるというPBCそのものに対する治療と、PBCに伴って生じる症状・合併症に対しての治療に大別される。

PBCに対する第一選択薬はUDCAであり、原則としてPBCと診断された症例すべてが治療対象となる。推奨投与量は13~15mg/kg/日であり、100mg/錠が使用される本邦では通常600mg(6錠)/日が投与される。時に300mg(3錠)/日で投与されている例を見かけるがこれでは投与量が不十分である。UDCAはおよそ70%程度の症例で有効であり、半年ほどの投与により胆道系酵素は著明に低下する。治療目標について本邦におけるコンセンサスは得られていないが、血清ALP値が基準値上限の1.5倍程度まで低下すれば治療効果は十分と考えられ、この場合長期予後も良好であることが確認されている。

UDCAの投与を開始して1年経過しても胆道系酵素が十分に低下しない場合、まずUDCAのコンプライアンス、及び投与量を確認する。近年は比較的体重の多い症例が増加しており、600mg/日投与では13~15mg/kg/日という投与量を確保できていない可能性がある。コンプライアンス及び投与量とも十分であるにもかかわらず、血清ALP値が十分低下しない場合はUDCA不応例と判断される。このような症例に対して、本邦ではベザフィブラート(400mg/日)がしばしば追加投与され、短期的な生化学的改善効果も認められる。しかし、PBCに対するベザフィブラートの薬事承認はなされておらず、高脂血症を伴っていない場合適応外処方となる。PBC-AIHオーバーラップ症候群で肝炎の病態が強い場合にはAIHに準じて副腎皮質ステロイドが併用される。

症候性PBCでは、患者の訴えによく耳を傾け、出現した、あるいは出現しうる症状に目配りをしながら、個々の患者に応じた対応が必要となる。皮膚掻痒感は患者のQOLを著しく低下させる恐れがあり注意する必要がある。皮膚がかゆいという訴えがなくとも、皮膚を観察し、掻き傷の有無をチェックする。抗ヒスタミン薬の内服が繁用されるが、最近オピオイドレセプター拮抗薬の有効性が確認され、保険適用となり、本症の皮膚掻痒感をコントロールする上で一定の効果がある。胆汁うっ滞に伴い高コレステロール血症がしばしばみられるが、喫煙や高血圧、糖尿病など動脈硬化への他の危険因子が存在しなければ治療の必要はない。ビタミンDの吸収障害による骨粗鬆症が出現するので、定期的に骨密度を測定し、低下している場合にはビスホスホネート製剤やデノスマブを使用する。また、肝硬変に至る前に門脈圧亢進症および胃・食道静脈瘤を発症することが知られており、内視鏡による定期的な観察が必要である。

肝硬変に進展した場合には腹水、肝性脳症等の合併症が出現する可能性があり、注意が必要である。病期が進むと、内科的治療に限界が生じ肝移植の適応となるが、重症進行例では手術成績も低下するので、血清総ビリルビン値3~5mg/dlをめどに移植専門医に相談する。移植後の生存率は5年で約80%と優れている。脳死移植が少ない我が国では既に生体部分肝移植が定着しており、移植成績も欧米の脳死肝移植例と同様に良好である。また、本症の長期予後の改善に伴い、従来PBCでは稀といわれていた肝細胞癌も併発少なからずみられることが知られてきた。男性・線維化進展例は肝細胞癌の高リスクであり、注意が必要である。

8.ケア

国が指定「難病」としていることもあり、PBCの患者は、ことに診断直後には、医療者の思いもよらないような不安を抱えていることがしばしばある。患者の不安や質問に耳を傾けつつ、難病といっても安全性が高く副作用がほとんどない治療薬が存在すること、この治療により長期予後が良好であることをよく説明する。日常生活においても特別の注意は不要である。

PBCは妊娠を契機に悪化して肝酵素の上昇、あるいは皮膚掻痒感の増悪がみられることがある。ウルソデオキシコール酸の添付文書には「妊婦又は妊娠している可能性のある婦人には投与しないことが望ましい」と記載されているが、PBCで常用される13-15mg/kg/日という量であれば妊娠・授乳にはまず問題はない。もし妊婦あるいは妊娠の可能性のある女性が服用に不安を覚える場合にはいったん休薬し、妊娠終了後に投与を再開する。

9.食事・栄養

脂質代謝に重要な役割を果たす胆汁がうっ滞する疾患ではあるが、通常脂質制限は全く不要であり、脂溶性ビタミンを過剰に摂取する必要もない。食事についても格別の注意は必要ないことをよく患者に伝える。肝硬変へ進展した症例では他の成因による肝硬変同様栄養指導などを行う。

10.予後

PBCの予後は全般的に良好であり、UDCA治療に反応し肝機能検査値が安定すれば生命予後は一般人とほぼ同等である。しかし、UDCA治療に反応せず血清ALP値が低下しない症例は何らかの追加治療が必要となり、さらに総ビリルビンが上昇し黄疸が出現すると進行性で予後不良である。